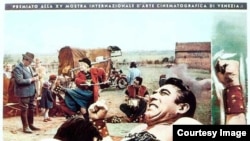

Сергей Юрьенен: Сегодня в нашем цикле фильм Федерико Феллини – «La Strada» («Дорога»), Италия, 1954 год. Длительность 94 минуты. Вначале, как водится, титры: режиссер – Федерико Феллини. Продюсеры – Карло Понти и Дино Де Лаурентис. Сценарий – Феллини, Эннио Флайано, Туллио Пинелли. Музыка – Нино Рота. В ролях: Джельсомина – Джульетта Мазина; Дзампано – Энтони Куинн; Матто – Ричард Бейсхарт.

Воображение великого мастера кино настолько запутало и затемнило факты его детства, что с известной долей достоверности говорят только об одном из них. Это имеет отношение к картине, о которой речь: в возрасте примерно 7 лет он убежал из школы за бродячим цирком. Через несколько дней родители вернули его за парту, но инцидент оставил неизгладимое впечатление, и цирк стал для Феллини источником вдохновения и пожизненной страстью.

Говоря о «Дороге», нельзя не упомянуть ещё один момент из биографии художника. В юности, числясь студентом юридического факультета Римского университета (уступка родителям и защита от призыва в армию), начинающий новелист и журналист на радио, 19 лет от роду, Федерико Феллини вместе с другом, актером Альдо Фабрици, и театральной труппой отправился в странствие по Италии.

Официально взятый на должность «поэта», Феллини был и актёром, и художником сцены, и костюмером, и секретарём. Шёл 1939 год. «Возможно, самый важный год в моей жизни, – вспоминал режиссер. – Я был ошеломлён географическим разнообразием моей страны, а также разнообразием её людского пейзажа. Это был опыт, о котором только может мечтать молодой человек, возможность открыть характер своей страны и свою собственную индивидуальность». Именно после этого путешествия Феллини начал новую карьеру в кино – вначале как сценарист. В то время на римском радио дебютировала актриса Джульетта Мазина. Её радиоголос покорил Федерико. В 1943 году Мазина стала его женой. В 1945 году по приглашению Роберто Росселлини Феллини сотрудничает в создании сценария картины «Рим – открытый город» (тоже в двадцатке лучших Радио Свобода).

Первой самостоятельной работой Феллини-режиссера стал фильм 1953 года «Белый шейх» (сценарий Микеланджело Антониони). Снятый в том же году фильм «I Vitelloni», в советском прокате – «Бычки» (так в Римини, где родился, вырос и откуда бежал в столицу Феллини, называли юных лоботрясов), о бесцельном времяпрепровождении детей среднего сословия, ознаменовал собой первое движение молодого режиссёра на пути от социальной озабоченности неореализма к собственной концепции героя и получил на фестивале в Венеции «Серебряного льва».

«I Vitelloni» – фильм, который по крайней мере один американский кинодеятель включил в десятку лучших картин всех времён и народов, – открыл режиссеру путь к мировой аудитории - триумфальное признание которой Феллини обрёл год спустя картиной «La Strada». Он и Джульетта Мазина, которая немедленно стала международной кинозвездой.

В 1980 году, после выхода фильма «Город женщин», Феллини говорил: «У меня чувство, что все мои фильмы сняты о женщинах. Женщина – это миф, тайна, многообразие, очарование, жажда познания и поиск своего собственного своеобразия. Я даже кино вижу как женщину. Идти в кино – как возвращаться в материнское лоно: сидишь неподвижный и задумчивый в темноте, ожидая, когда на экране возникнет жизнь».

«Дорога» – это, прежде всего, Джульетта Мазина. Жену Феллини мир впервые увидел её в роли Джельсомины – миниатюрной девушки-подростка, забитой, почти слабоумной, но пребывающей на уровне чувств в первозданной гармонии с миром природы, морем, животными, цветами. За небольшие деньги мать продает Джельсомину бродячему актеру-силачу Дзампано (Энтони Куинн), который грудью рвет чугунные цепи. Проданная до этого старшая сестра не вернулась из цирковых странствий – она умерла, так что над девушкой сразу нависает тень Синей Бороды.

Дзампано, тип в исполнения Энтони Куинна – звероподобный и мрачный – насилует девушку не только в смысле жестокого циркового тренинга, но и буквально. Порабощённая физически, духовно девушка остаётся свободной. В этой свободе (или, если угодно, мазохизме) она по-своему любит своего бездарного и злобного тирана и пытается установить с ним человеческие отношения. Однако Дзампано её отталкивает. У Джельсомины возникают чувство к канатоходцу Матто. В смысле циркового икусства, Матто и Дзампано - как Моцарт и Сальери. Дзампано, движимый завистью, а подсознательно – возможной ревностью, забивает Матто насмерть. Джельсомина сходит с ума окончательно.

В один солнечный зимний день, когда на пригорках тает снег, Дзампано бросает тихо помешанную спутницу на произвол судьбы, оставив перед Джельсоминой её трубу. Проходят пару лет, и в одном приморском городе Дзампано настигает мелодия Джельсомины. Женщина, которая напевает, сообщает ему о смерти девушки. Только тогда в Дзампано просыпается нечто человеческое – осознание, если не любви к погибшей, то эмоциональной зависимости от исчезнувшей нелепой фигурки в клоунском котелке, накидке, полосатой майке, длинной юбке, башмаках на босу ногу и с неизменной трубой.

Фильм завершается там же, где и начинался – на берегу Адриатического моря. Только теперь ночного. «Сражённый космическим ужасом, – пишет киновед Эдуард Делоро, – Дзампано в муках открывает одиночество человека перед лицом вселенной, своего рода очищение, оплаченное любовью и самопожертвованием героини». Католическая пресса Италии прославила картину как подлинно христианскую метафору целомудрия, любви, благодати и спасения. Артур Найт писал, что это «неореализм на новой основе – синтез реализма и поэзии». Неореалистический критик Гвидо Аристарко атаковал фильм именно за это – как откат назад к поэтике «маленького человека», лишь изредка и случайно обогащённой реалистическими элементами. Иные критики трактуют фильм в качестве одного из ранних манифестов движения за права женщин. Но слева раздавались и упрёки: терпимость героини, дескать, объективно оправдывает политическое угнетение. Ко всем разночтениям добавим цитату из книги Сьюзен Баджент: «Сострадание и нежность этого ключевого фильма Феллини к обездоленным; его безграничное, поистине космическое воображение; интерес к циркам и людям цирка; присутствие моря; и сверх того – атмосфера тайны бытия, все внешние и видимые знаки внутреннего духовного опыта – указывает на то, что здесь мы у самого нервного центра творческого гения Феллини». На международной киноарене «Дорогу» буквально осыпали премиями – их было более 50, включая «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале и «Оскара» Американской киноакадемии за лучший иностранный фильм. Для самого режиссера «La Strada» навсегда осталась его самой любимой картиной, хотя эту любовь неизменно сопровождало чувство тоски.

А теперь – слово зрителям, и в первую очередь соотечественникам гения.

У микрофона коллега Марио Корти .

Марио Корти: Моё отношение к Феллини довольно странное. Я читал, что чешский писатель Милан Кундера считает его величайшим гением XX века наряду с Эйнштейном и Пикассо. Может быть, это и так, и я действительно всегда удивлялся тем незаурядным умом, который он проявлял в высказываниях, в интервью. Но к фильмам его у меня двоякое отношение, а скорее так: один фильм мне нравится, другой – нет. Помню, я видел «Джульетту и духов», когда служил в армии, в Сицилии. Совсем не понравился, и я даже не могу сказать, почему...

Феллини я люблю за то, что он полностью и окончательно порвал с неореализмом. Неореалистические фильмы передают определённую картину Италии в определённый период. Опасность неореализма в том, что в результате легко спутать реальность с искусством. Эти фильмы действительно воспринимаются как реальность, и до сих пор в США и в России есть люди, которые представляют себе Италию так, как она показана в этих фильмах. Так вот, Феллини порвал с неореализмом. У него всегда искусственная сцена, там всё воспроизводится в студии, ничего натурального, естественного нет. И ещё я люблю то, что Феллини всегда или почти всегда работает без сценария. И мне кажется, это очень здорово. У Феллини невозможно спутать искусство и реальность. Нет этой опасности.

Так вот, «La Strada» принадлежит к тем его фильмам, которые мне не понравились. Может еще и потому, что это ещё во многом неореалистический фильм, ранний фильм Феллини. Это фильм довольно мрачный. А кроме того, я не люблю цирк. Я ненавижу клоунов: ненавижу якобы весёлых Пьеро, ненавижу грустных Огюстов. А Джульетта Мазина, как мне кажется, выступает в этом фильме именно в роли грустного Огюста. Впрочем, и Пьеро кажется мне грустными.

Сергей Юрьенен: «Поверх барьеров». Разговор о клоунах неизбежен в случае Феллини и его «Дороги». Тему продолжит итальянская переводчица Элена Гори. Текст по-русски в чтении Ольги Писпанен.

Элена Гори: «Месяц тому назад меня пригласили к себе мои старые знакомые в Мюнхене – пожилая пара. Они меня предупредили: «Будет ещё кто-то», но кто именно – не стали уточнять. А это оказался циркач, отпрыск русско-итальянской династии циркачей: канатоходцев, жонглёров, укротителей. Он представляет то ли третье, то ли четвёртое поколение. Его семья эмигрировала в Россию в прошлом веке и там оставалась до конца Второй мировой войны, когда мать моего нового знакомого решила покинуть СССР с детьми. Они жили в разных странах и, наконец, обосновались в Германии.

Дмитрий – так его зовут, мне кажется, хотя я, признаться, плохо помню, – работал в цирке до недавнего времени как жонглёр, акробат, а иногда и укротитель. Человек дородный, лохматый, лет 60. Весь вечер он меня развлекал и очаровывал рассказами о своей жизни, воспоминаниями о цирке и о знаменитых циркачах, с которыми он работал. Среди них – известный клоун Московского цирка Олег Попов, с которым мой собеседник дружил. По-итальянски говорил он смешно и неграмотно, но пёстрая и красноречивая жестикуляция у него, однако, была типично итальянская. Удивительно, как она могла сохраниться в чужой стране на протяжении целых поколений! Это особая жестикуляция. Она объясняет и дополняет рассказ, когда слов недостаточно.

Дмитрий говорил непрестанно о своей интереснейшей жизни, о своих приключениях, захватывая всё моё внимание. Я его слушала с тем жадным любопытством, с которым в детстве читала всё то, что могла найти о цирке. Магия цирка меня притягивала, и до сих пор я сильно чувствую его обаяние. В детстве я действительно мечтала о цирке. Я воображала себе, как я убегу из дома или меня похитят цыгане и продадут в цирк.

Вдруг Дмитрий замолчал, долго смотрел на меня, что-то вспоминая. После долгого молчания он заговорил: «Вот кого вы мне напоминаете... Вы похожи на жену великого итальянского режиссёра... как его... да... Феллини! Похожи на Джельсомину!» Он сказал именно так: «Джельсомина». Только погодя добавил: «Конечно, я имею в виду Джульетту Мазину». Увы, я не похожа на Джульетту-Джельсомину. И всё же, услышав эти слова, я была охвачена волнением и трепетом. Я мысленно увидела то круглое, детское, глубоко драматическое лицо ребёнка-клоуна, невероятно круглые глаза: изумлённый и в то же время испытующий взгляд ребёнка, зондирующий чаще всего непонятный ему мир. Феллини ушёл, а Джульетта не способна жить без него. Она ушла вскоре после него. Вслед за ним. Но Джельсомина – это чудо в истории кино – останется с нами навсегда, всегда будет нас тревожить и волновать своим вечно детским лицом и невероятно круглыми глазами».

Сергей Юрьенен: В советском прокате «Дорога» вышла через 2 года после создания. У микрофона Юрий Гендлер.

Юрий Гендлер: Одно только слово «La Strada» переносит меня почти на 40 лет назад – в пасмурный ленинградский октябрь 1956-го. Это был незабываемый октябрь. Довольно неожиданно в Ленинграде тогда прошли два кинофестиваля: в начале октября – английских, а вслед за ними – итальянских фильмов. Оба – в кинотеатре «Великан». И оба выглядели сильно. Английский фестиваль открылся «Ричардом III» (Лоуренс Оливье). Билеты, как сейчас вспомню, на «Ричарда III» у меня были на три часа ночи. В «Великан» нужно было попасть до развода мостов, и большинство зрителей собрались за два часа до начала. В основном – моего возраста, я имею в виду тогдашний возраст. Тут же создавалась очередь за билетами на очередной фильм. Это была не очередь, а скорее клуб, может быть, братство. Завязывали знакомства – некоторые надолго. Один из моих приятелей даже женился в очереди на «Как важно быть серьёзным»!

Тогда мы впервые увидели Алика Гиннесса в замечательном фильме «Устами художника», но хитом стал «Путь наверх» с Симоной Синьоре. Мы не видели ещё столь откровенного, как нам казалось, секса на экране (скорее не секса, а разговоров на эту тему). По нынешним временам – детский лепет, конечно. На этом фоне разворачивались события, которые, увы, детским лепетом не были: в Польше и Венгрии шли студенческие демонстрации, приобретавшие с каждым днём всё более массовый и общенациональный характер. В перерыве между двумя фестивалями политический кризис в Польше удалось (говоря официальным языком) «уладить»: туда 20 октября вылетал Хрущёв. Над Будапештом же сгущались грозовые тучи.

Итальянский фестиваль открылся 23 октября фильмом «Un marito per Anna Zaccheo» Джузеппе Де Сантиса. Во время одного из сеансов свет в зале внезапно вспыхнул, и на сцене появилась в белом манто, в белом платье, с невероятной причёской голубоглазая Сильвана Пампанини, исполнительница главной роли. До сих пор мурашки по коже пробегают! На следующий день был «Машинист» с Пьетро Джерми, за ним «Неаполитанская карусель» с Софи Лорен. Кажется, это её первый фильм. Софи Лорен было тогда 17. И где-то незаметно – 26 октября, если память мне не изменяет, – «La Strada» («Дорога»).

В газетах в эти дни уже чередой пошли заголовки: «Контрреволюция в Венгрии», «Белый террор в Будапеште»... Нам многое говорило тогда такое имя как Имре Надь и ничего имена Федерико Феллини, Энтони Куинна, Джульетты Мазины. За эти недели мы столько насмотрелись, что казалось, нас ничем не удивишь. Но после последних кадров «Дороги» (и великих кадров, надо сказать!) нам сразу стало ясно, во-первых, что мы столкнулись с чем-то очень большим, доселе неизвестным, с тем, что нас будет сопровождать всю нашу остальную жизнь.

Другое ощущение выразить чуть более трудно. Оно сложилось, я думаю, скорее на подсознательном уровне из-за сочетания колоссального таланта Феллини и подлинной исторической драмы. Через неделю после фестиваля итальянских фильмов советские танки вошли в Будапешт. После «Дороги» мы все повзрослели. Мы где-то внутри себя сильнее, чем когда-либо прежде, почувствовали, что необязательно закончим свою жизнь в тех же ленинградских квартирах, в которых родились; что есть в нашей жизни пусть неясная перспектива и предназначение; и что многих впереди ждёт и любовь, некоторых – казённый дом, и всех – дорога.

Сергей Юрьенен: Из Нью-Йорка Борис Парамонов.

Борис Парамонов: Я думаю, что не скажу ничего нового, если напомню, что «Дорога» Феллини вместе с несколькими другими тогдашними фильмами (среди них можно назвать «Крик» Антониони) знаменует важный этап в истории послевоенного итальянского кино: начавшееся в нем движение от эстетики и идеологии неореализма к иным творческим и мировоззрительным горизонтам. Темы и герои остались прежними – бедняки, несчастная жизнь, – но трактоваться эта тема и эти герои стали по-другому: от социальной критики и апофеоза так называемых «низов общества» итальянские киномастера обратились к экзистенциальной разработке этих сюжетов.

Можно найти параллель в русской культурной истории – скажем, переход Достоевского от «Бедных людей» к «Преступлению и наказанию». Раскольников тоже ведь бедный, и убивает он вроде бы именно с этой мотивировкой: «Мне, мол, за учение платить нечем». Но это уже чисто внешняя мотивировка, рационализация подлинного импульса: «Наполеон я или тварь дрожащая?» Так и у Феллини в «Дороге»: сюжет отнюдь не сводится к демонстрации несчастной доли «маленьких людей». Тот факт, что мать Джельсомины продаёт её бродячему циркачу, может говорить не только о том, что им есть нечего, но и о том, например, что старушка – порядочная сволочь (и опять же русская параллель: по словам Льва Шестова, Достоевский показал, что маленький человек может быть большой свиньёй). Но не в этом дело: бедность и несчастье в «Дороге» – не социального характера, а экзистенциального. В скитаниях циркачей репрезентирована судьба заброшенного в мир человека – человека как такового.

«Заброшенность» – это термин экзистенциальной философии, выражающий случайность, негарантированность человеческой судьбы, неведомость её путей. Убогость Джельсомины – эмблема человеческого ничтожества перед лицом слепого бытия. Французский теоретик кино Андре Базен сказал: «У Джельсомины нет личности, но у неё есть нечто большее – душа». Вот и весь наш, в сущности, ресурс: душа – это способность в абсурдной, бесчеловечной ситуации сохранять человечность, умение найти какую-то малую радость на самом дне. Простая песенка – «о глиняных обидах», как сказал поэт. Эта простая песенка и есть тема «Дороги» – и музыкальная, и сюжетная. Это же и основной эстетический приём фильма – минимализм. В данном случае – редукция громадного феномена жизни к некоему элементарному уровню («элемент» значит «стихия»). Стихия дороги - душевность. Блаженный Августин говорил: «Чем больше мы углубляемся в себя, тем больше познаём Бога». Бог – на дне любой человеческой души. Бог – он маленький.

Сергей Юрьенен: Из книги Феллини «Делать фильм ». Текст читает Джованни Бенси .

Джованни Бенси: «Вначале работы над «Дорогой» у меня было только смутное представление о картине – этакая повисшая в воздухе нота, которая вселяла в душу лишь безотчётную тоску, какое-то неясное ощущение вины. Думаю, всё началось с Джульетты: мне уже давно хотелось сделать фильм для неё. По-моему, это актриса, наделённая необыкновенным даром очень непосредственно выражать удивление, смятение чувств, иступлённое веселье и комическую серьёзность – всё, что так свойственно клоуну. В общем, Джельсомина представлялась мне именно такой – в клоунском обличье. И тут же рядом с ней по контрасту возникала мрачная, массивная тень Дзампано. Ну и, естественно, дорога, цирк со всей его лоскутной пестротой, его жестокая, надрывающая душу музыка. Вся эта атмосфера жутковатой сказки. В деревнях, полях и долинах, по которым они бродили, мне виделись уголки тосканских и романьольских Апеннин, когда я был ещё мальчишкой: зимой с этих свинцово-серых гор, под доносившийся из свинарников испуганный визг уже чуящих недоброе свиней, спускались люди с висящими у пояса наточенными ножами – совсем как на картинах Брейгеля.

Если бы я не опасался показаться и вовсе нескромным, то, вероятно, мог бы вспомнить и о других побудительных мотивах, о других, конечно же, более глубоких корнях. Но чтобы добраться до этих корней, понадобилась бы помощь какого-нибудь гениального психоаналитика. Фильм я сделал, наверное, потому, что влюбился в эту девочку-старушку, немножко сумасшедшую, немножко святую; в этого взъерошенного, смешного, неуклюжего и такого нежного клоуна, которого я назвал Джельсоминой. Даже сегодня, когда я слышу звук её трубы, на меня наваливается тоска...»

Сергей Юрьенен: Федерико Феллини в «Кино-двадцатке» Радио Свобода представлен также фильмами «8 ½» и «Амаркорд». Об этом – по мере развития цикла. Передачу же о феллиниевской и нашей общей дороге завершит Савик Шустер.

Савик Шустер: Я не хотел писать эту заметку. Я предпринял было классический способ молчаливого сопротивления перед настояниями Сергея Юренена, потому что мне трудно, закрыв глаза, вспомнить кадры из фильма. Я могу вызвать изображение Джельсомины, витающей, как Алиса в Стране чудес, между спектаклем окружающего мира и спектаклем на сцене. Я смотрел фильм дважды: первый раз – в Монреале, на итальянском с французскими субтитрами, когда я не знал ни того, ни другого языка; второй раз – в Италии, уже владея итальянским, но ещё не увидев Римини, родной город Феллини. Мне страшно хотелось бы посмотреть «Дорогу» ещё раз, и я согласился написать эту заметку в надежде уговорить молодых слушателей, незнакомых с фильмом, найти его и посмотреть...

«La Strada»– это вызов неореализму. Начало демонстрации собственного сна на большом экране. Материализация противостояния сознательного с бессознательным. Иными словами – начало интимного авторского кино. Коллизия между реализмом (который всегда «нео») и сном – это своего рода perpetuum mobile, продолжающее мир движущихся изображений, так же как контраст между началами женским и мужским продолжает эту жизнь. Возьмите двух последних лауреатов «Оскаров»: «Список Шиндлера» – это неореализм; «Форрест Гамп» – это сон. Феллини пришёл в мир кино по дороге рассказчиков и повествователей. Перескочив через письмо, он стал в кино приемником фольклора. Феллини рассказывает сказки - он собирает нити устного рассказа из множества источников и переводит этот рассказ на язык кинообразов. Он постоянно изучает собственное «я» перед кинематографическим зеркалом и в итоге создаёт бесконечный поток изображений, вызывающий в коллективной памяти зрителя давно забытые факты и образы. От неореализма у Феллини остаётся только способность сценариста быть участником действия, и это всё. В фильме «La Strada» его кинокамера отказывается от объективности. Джельсомина и Дзампано – герои не из действительности, а из снов. Поиск персонажей Феллини происходит в извилистых глубинах собственного опыта, а не в отстранённых искусственных реалиях каждодневной жизни. С фильма «Дорога» начался путь Феллини из Римини в Рим, из собственной вечности – в общечеловеческую.